Considérer le CO2 comme un déchet industriel : une approche radicale de la transition

Considérer le CO2 comme un polluant industriel, et mettre en place les réglementations associées à ce changement de mentalité permettrait de lutter efficacement contre le changement climatique, et d'avancer résolument vers une société à 0 émissions.

Le CO2 est un gaz incolore et inodore. De nos jours, il est principalement produit par combustion. L'énergie produite sert aux humains pour faire tout un tas de choses : faire tourner des turbines, provoquer des réactions chimiques, activer un piston et faire avancer une voiture, chauffer son logement...

Le problème est que le CO2 absorbe une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre, qui auparavant repartait dans l'espace. Donc, la Terre se réchauffe, et c'est un problème pour les humains.

Matières premières, énergie et pollution

Cette partie n'est qu'un résumé très partiel d'un exposé de Jean-Marc Jancovici, vous pouvez retrouver l'intégralité de son excellent cours aux Mines de Paris ici.

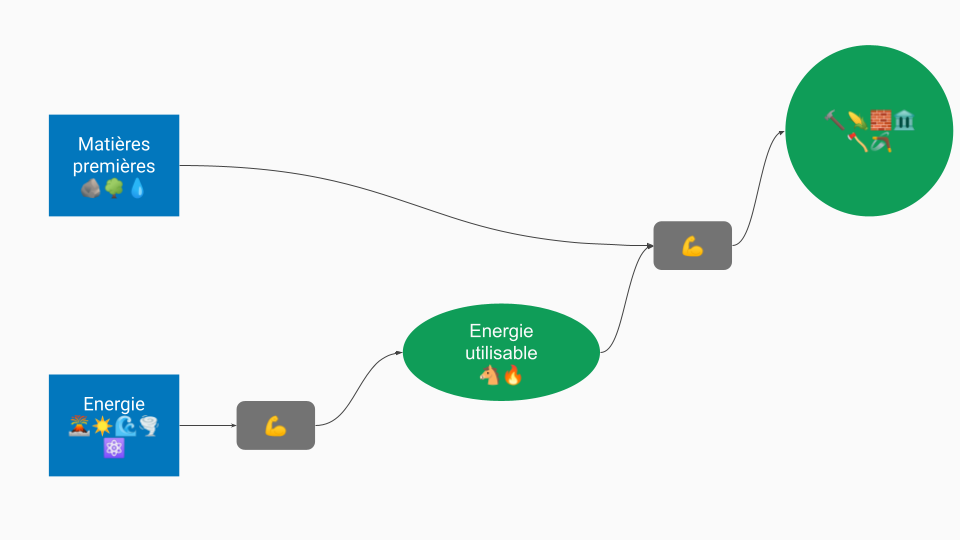

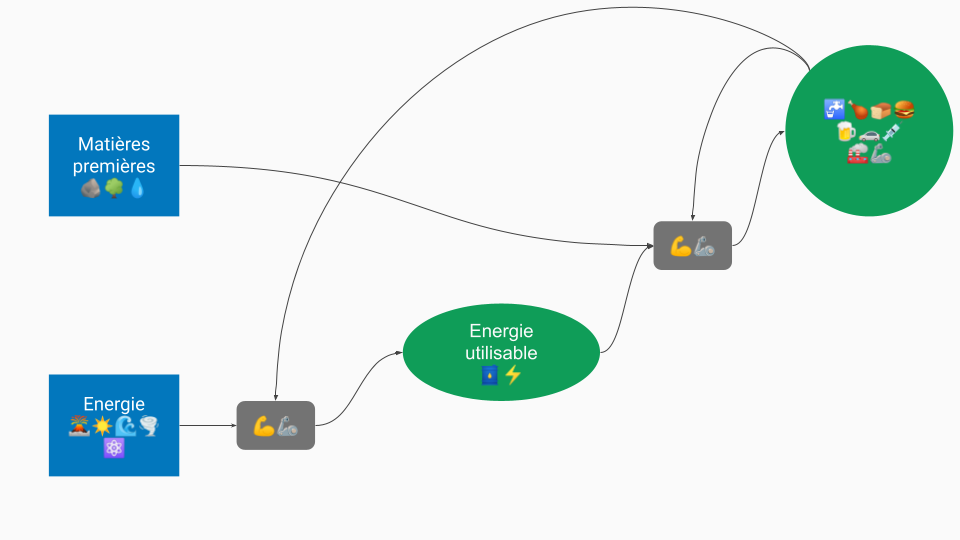

Notre civilisation est physiquement basée sur des matières premières, que l'on extrait de notre environnement et que l'on transforme à l'aide d'énergie, pour en faire des produits finaux qui nous sont utiles.

Une partie des produits finaux est utilisée pour accroitre la production future, en extrayant plus facilement des matières premières, ou en augmentant la quantité d'énergie disponible.

En -500 000, les chasseurs cueilleurs utilisent leur énergie physique pour ramasser des silex (extraction de matières premières), récolter du bois qu'ils font bruler (transformation de l'énergie naturelle en énergie utilisable), pour ensuite fabriquer des outils, se chauffer, ou faire cuire leur nourriture (produits finaux).

Ce système fonctionne particulièrement bien, et au fur et à mesure du temps nous avons eu de plus en plus d'énergie à notre disposition, nous avons donc produit des machines que nous avons pu réaffecter à la production, afin d'augmenter la quantité d'énergie et de matières premières disponibles.

Aujourd'hui nous utilisons notre énergie et les matières premières terrestres pour produire absolument tout ce qui nous entoure : notre nourriture, notre eau, mais aussi nos voitures, nos routes, nos médicaments, nos smartphones, nos bâtiments, nos vêtements etc...

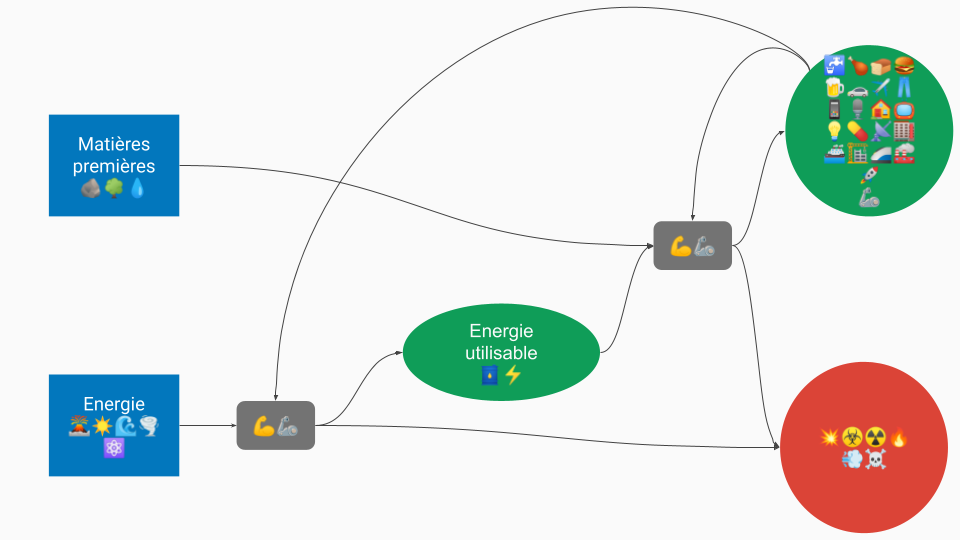

Ce processus est bien évidemment incomplet, car en plus des produits désirables, on obtient aussi des produits indésirables.

Sur l'énergie par exemple, nous mettons en place des systèmes pour transformer l'énergie et la rendre utilisable, et ces systèmes produisent des effets négatifs lorsqu'ils sont utilisés à grande échelle :

- Charbon : en brulant, il produit de la chaleur (énergie, ce que l'on veut), du CO2 (on en veut pas), et tout un tas de particules plus ou moins nocives.

- Le pétrole : on peut en extraire de l'essence, que l'on brule dans nos moteurs pour faire avancer nos voitures, mais qui produit du CO2, du NO2, et d'autres particules indésirables.

- Dans les réacteurs nucléaire, un neutron rentre en collision avec un noyau d'uranium, qui se fissionne : on obtient de l'énergie avec laquelle on fait chauffer de l'eau (ce que l'on veut) et d'autres noyaux atomiques (on en veut plus ou moins en fonction de leur dangerosité)

L'extraction des matières premières produit également un certain nombre de produits indésirables, comme la pollution des sols ou des nappes phréatiques, la déforestation etc.

Les produits indésirables sont nocifs pour les humains et leur environnement, et ils ont l'effet inverse des outils affectés à la production : ils diminuent le stock de matières premières disponibles et impactent notre capacité à transformer l'énergie ou à l'utiliser pour des produits finaux utiles. Ils mettent donc en danger le futur, en plus d'être problématiques immédiatement.

Produits désirables, produits indésirables

On voit donc apparaitre un dilemme : nous souhaitons produire de plus en plus de produits finaux désirables, disposer de plus en plus d'énergie pour nos besoins quotidiens, sans augmenter les produits indésirables, ou en tout cas en limitant leur augmentation.

Fortement et faiblement indésirables

Tous les produits ne sont pas indésirables de la même manière : certains le sont fortement et immédiatement, comme les polluants industriels ou déchets nucléaires par exemple.

Pour ces produits, même si leur volume est très limité, leur dangerosité est évidente : la dose létale de plutonium est de quelques microgrammes. On investit donc énormément dans leur traitement, et on ne laisse absolument rien s'échapper dans l'environnement.

Les polluants industriels sont un autre exemple : tout le monde voit immédiatement le problème avec le fait de relâcher des polluants type nitrate d'ammonium (la substance qui avait fait exploser l'usine AZF en 2001) dans la nature. On a donc mis en place des régulations très strictes pour encadrer le traitement de ces produits indésirables, et il est interdit de les rejeter dans la nature.

Certains produits indésirables sont moins visibles, et ne deviennent problématiques que par leur volume. C'est le cas des gaz à effets de serre, qui n'ont un impact que lorsqu'ils sont rejetés en milliards de tonnes. C'est également le cas des déchets plastiques par exemple.

Pour ces produits, il est beaucoup plus difficile de voir l'intérêt de les réguler, et leur traitement apparait d'abord comme un coût inutile. Il est plus facile de ne pas les prendre en compte, et une fois que leur volume devient important il est difficile de changer les habitudes.

Des produits fortement indésirables bien gérés, et des produits faiblement indésirables ignorés

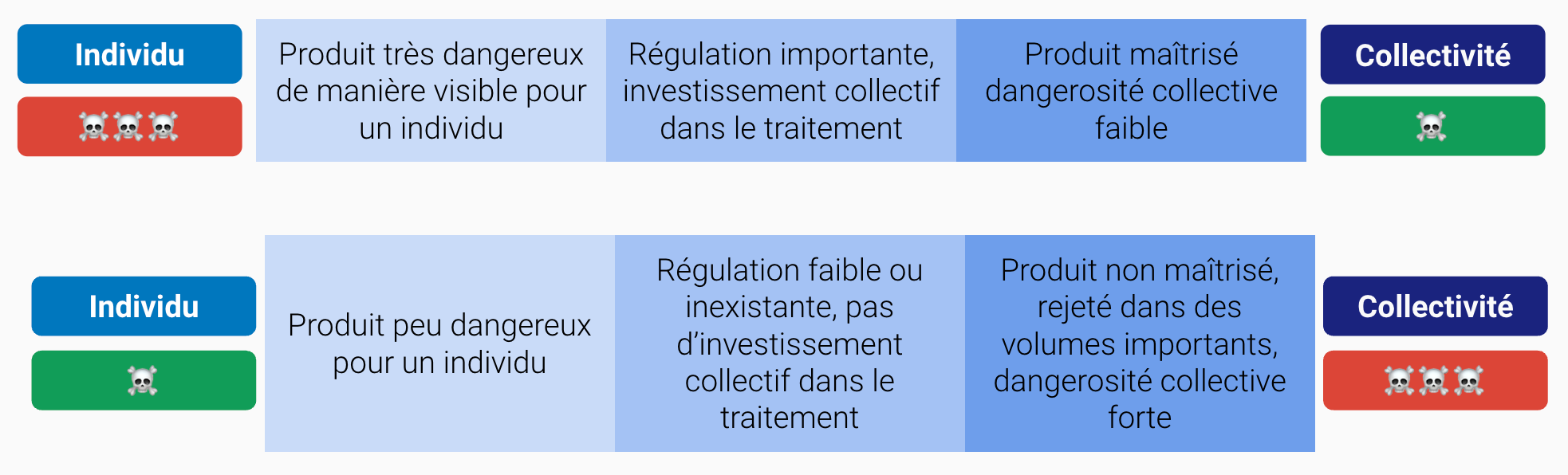

Nous mettons d'abord en place des politiques de régulations pour les produits fortement indésirables, pour lesquels la dangerosité est évidente. Ces politiques ayant été mises en place de longue date, la dangerosité réelle d'un produit exprimée en nombre de décès par an a aujourd'hui assez peu à voir avec sa dangerosité initiale, ou sa dangerosité perçue.

Nous partons de la dangerosité réelle, individuelle d'un produit, et nous étendons cette perception à la collectivité. Un produit très dangereux pour l'individu est bien pris en compte collectivement, il devient interdit de le rejeter dans l'environnement, et nous investissons collectivement dans son traitement. De par les actions collectives, nous faisons baisser la dangerosité du produit, qui est manipulé dans des conditions très strictes par des professionnels, et avec lequel le citoyen n'est plus jamais en contact.

Inversement, un produit faiblement dangereux individuellement est mal pris en compte collectivement, même dans des grands volumes, et nous investissons peu dans son traitement, même si le danger collectif, vu la dose, devient presque existentiel.

Dans le débat public, les produits fortement indésirables produisent des réactions n'ayant parfois aucun lien avec leur dangerosité réelle, et les produits faiblement indésirable produisent des réactions au mieux apathiques, au pire indifférentes.

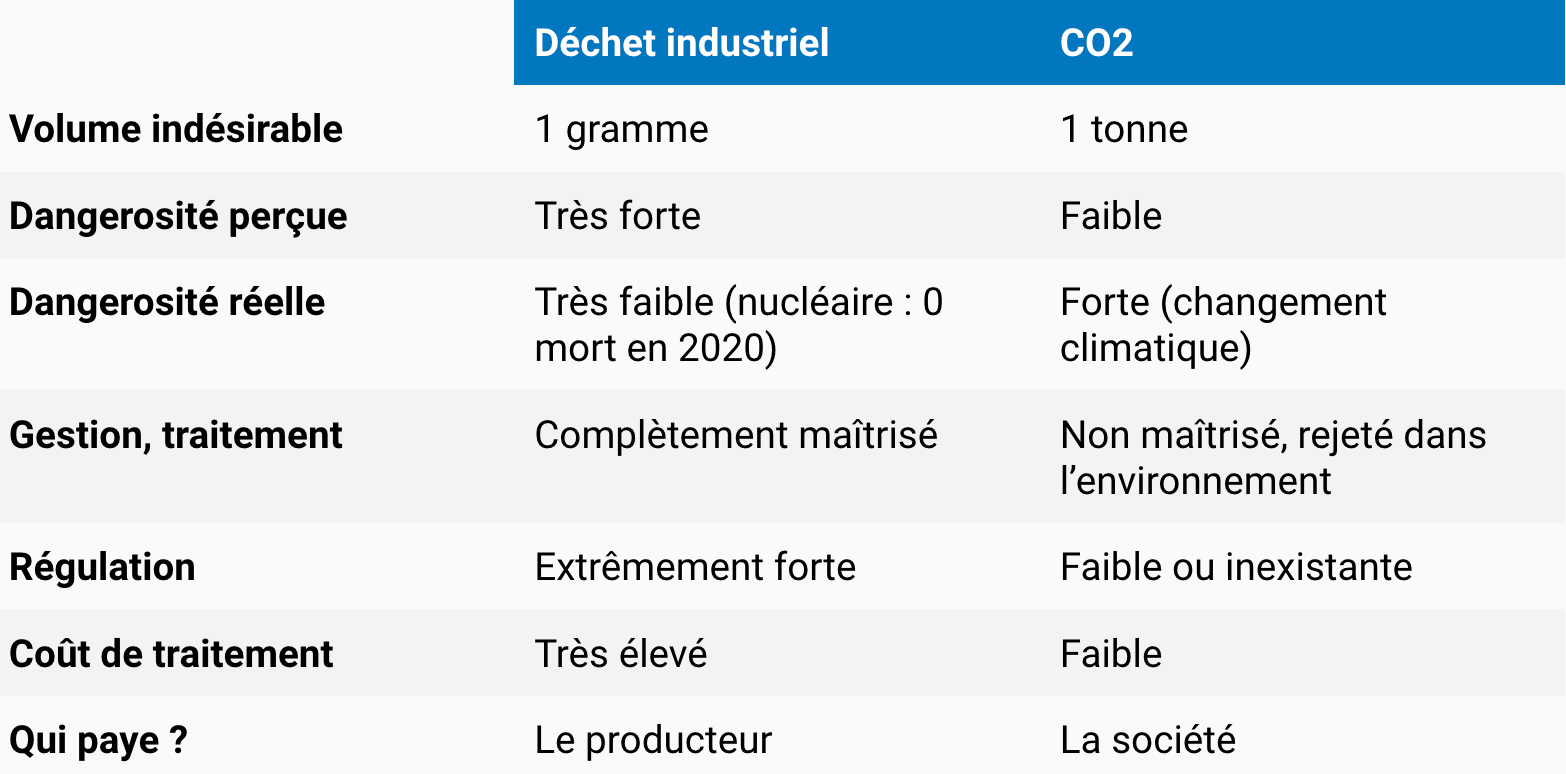

Un exemple classique en matière énergétique est celui du nucléaire, et particulièrement des déchets nucléaires : des produits extrêmement dangereux, présents en très faible volume, dans le traitement desquels nous avons collectivement investi des milliards. Résultat, 0 mort par an.

Le charbon en revanche, dont l'extraction et la combustion produisent des particules qui causent environ 23 000 morts par an rien qu'en Europe (rapport disponible ici), n'est pas perçu comme dangereux.

La dangerosité perçue est donc fortement liée à la dangerosité individuelle du produit, il y a une forme de rationalité. Mais elle n'est pas du tout liée au danger réel, collectif, qui est influencé par les politiques de régulations et les règles en matière de traitement.

Nous avons priorisé collectivement ce qui apparaissait comme étant le risque le plus immédiat d'un point de vue individuel, et donc de contenir les déchets industriels mortels avant de régler le problème d'un gaz inodore et inoffensif.

Passer d'une faible quantité d'un produit fortement indésirable à une forte quantité d'un produit faiblement indésirable est souvent avantageux

Malgré la réalité physique, il y a 2 types de bénéfices à passer d'un produit fortement indésirable présent en très faible quantité à un produit faiblement indésirable, présent en très grande quantité.

D'abord, un bénéfice économique : en général, un produit très fortement indésirable sera très fortement régulé, le producteur sera responsable de son traitement, qui coutera probablement très cher, et s'il le rejette dans l'environnement il risquera des poursuites pénales.

Un produit faiblement indésirable en revanche a de grandes chances d'être faiblement régulé, et son rejet dans l'environnement ne coûtera rien à son producteur.

Le coût passe donc du producteur à la société toute entière, exemple classique d'une externalité négative.

Il y a également un bénéfice politique : la perception du danger étant biaisée par la dangerosité individuelle du produit, vous pourrez apparaitre comme un bienfaiteur, en vous débarrassant d'un produit hautement toxique, même si par ailleurs vous introduisez une catastrophe plus lente et plus diffuse.

Vous ne supportez plus le coût, qui passe à la société, et la dangerosité perçue de votre solution baisse, vous pouvez donc être réélu. Tout va mieux donc, sauf que vous avez potentiellement augmenté la dangerosité réelle.

CO2 : une pollution majeure mais faiblement indésirable

Pour résumer, nous avons des matières premières et de l'énergie, que l'on extrait et transforme pour obtenir des produits désirables pour l'humanité. Ce faisant, on génère des produits indésirables, que l'on voudrait limiter.

Ces produits étant plus ou moins indésirables, on priorise, et on traite d'abord les produits fortement indésirables.

Nous arrivons aujourd'hui à une échelle où les produits faiblement indésirables sont présents dans des quantités telles qu'ils deviennent un problème majeur pour notre futur. Nous avons collectivement construit des régulations et des institutions se concentrant sur les produits fortement toxiques, et ce faisant laissé de côté les produits faiblement indésirables, dont personne ne se sent responsable.

Nous gérons plutôt bien les produits fortement indésirables (encore une fois, 0 morts liés au nucléaire depuis des décennies), mais nous sommes très mauvais pour gérer les produits faiblement indésirables.

Le CO2 est le parfait exemple de produit faiblement indésirable : complètement invisible, complètement inoffensif à petite dose, il peut être rejeté dans l'environnement sans aucune conséquence. Il faut passer à des échelles gigantesques (des milliards de tonnes) pour en voir l'impact.

La réalité est là : le CO2 est LE produit indésirable du XXIème siècle, le polluant numéro 1, celui dont il est le plus urgent de se débarrasser.

Un produit faiblement indésirable, des politiques de régulations faiblement souhaitables

Passer d'un produit fortement indésirable en faible volume à du CO2 massivement rejeté

Le CO2 étant faiblement indésirable, les réactions publiques à plus de CO2 dans l'atmosphère sont en général indifférentes, même si cela a tendance à changer.

La dangerosité perçue d'un produit, et sa déconnexion avec la dangerosité collective réelle fait qu'il est assez simple d'échanger un produit fortement indésirable, comme des déchets nucléaire ou une pollution forte, contre du CO2 rejeté. Ce modèle est simpliste, mais explique bien certains choix récents, notamment en matière énergétique.

C'est exactement ce qu'il s'est passé avec la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Il a été décidé de fermer une centrale nucléaire en parfait état de marche, pour un accord électoral et un bénéfice de communication, en tablant sur le fait que le public allait apprécier la disparition d'un produit fortement indésirable. Pour compenser cette fermeture, on a dû rouvir des centrales à charbon, qui émettent du CO2 et d'autres particules nocives, mais faiblement indésirables.

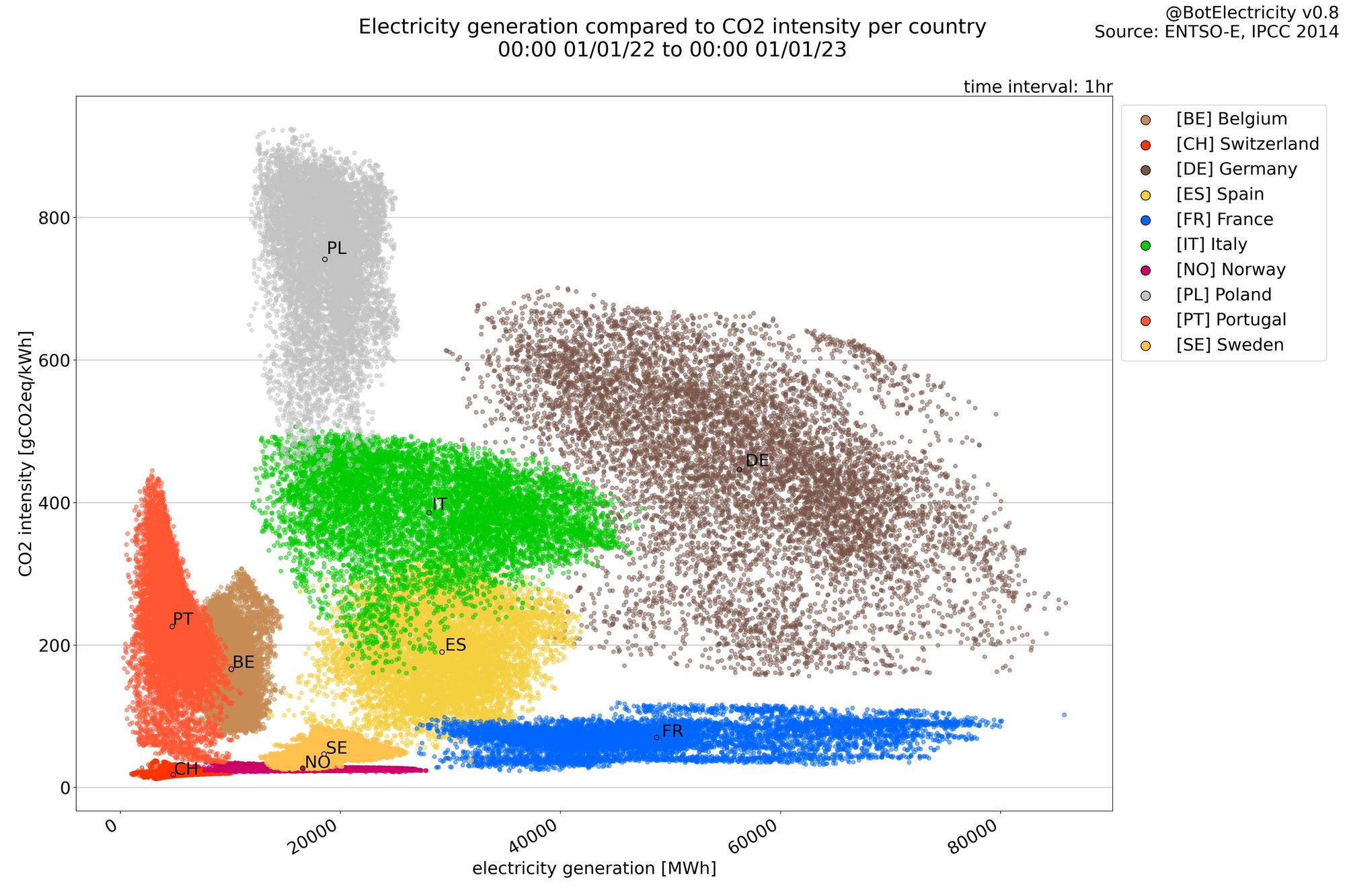

C'est également ce qu'il se passe avec la fameuse Energiewende allemande : le gouvernement allemand a produit en septembre 2010 un document décrivant la stratégie allemande pour atteindre la neutralité carbone en matière de production énergétique. Initialement, le nucléaire était inclus dans cette stratégie, et utilisé pour la transition.

A la suite de l'accident de Fukushima en 2011, le nucléaire a été supprimé de cette stratégie. A la place, les allemands utilisent aujourd'hui du charbon et du gaz "de transition", et leur électricité est en moyenne 10 fois plus carbonée que celle produite en France.

Ils ont donc échangé un produit fortement indésirable mais complètement maitrisé, avec du CO2 faiblement indésirable mais rejeté massivement, avec un impact collectif majeur.

Ces 2 exemples sont liés à l'énergie et à sa maitrise, l'un des deux piliers de notre civilisation industrielle, mais on peut en trouver d'autres liés au matières premières, ou aux polluants industriels.

Multiplier les critères rend la décision impossible

On voit que la régulation joue un rôle majeur, car elle illustre ce que collectivement, nous considérons comme toxique. Elle permet d'arbitrer entre différentes alternatives, et de contrer des biais humains exploités par la communication.

Nous avons mis en place des régulations contre productives, qui mettent sur le même plan des produits de différentes dangerosités, et qui ne permettent pas de prioriser la réduction du CO2.

Une initiative louable de l'Etat français et des collectivités locales est la mise en place de "budgets verts". Ces budgets sont censés orienter l'action publique dans la transition écologique, en assignant à chaque dépense un impact (positif/négatif) suivant six grands objectifs environnementaux : la lutte contre le changement climatique ; l'adaptation au changement climatique et la prévention des risques naturels ; la gestion de la ressource en eau ; l'économie circulaire, les déchets et la prévention des risques technologiques ; la lutte contre les pollutions ; la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

La multiplication des critères, le fait de mettre sur le même plan tous les "déchets", sans prendre en compte leur dangerosité rend cet outil difficile à utiliser concrètement, et ne lui permet pas de donner sa pleine mesure en matière de lutte contre le changement climatique. Il faudrait quantifier le contenu carbone de chaque dépense, et potentiellement le comparer avec la dangerosité de l'alternative.

Des régulations qui se trompent de critères : prioriser le CO2

Cet été on a vu le problème du rejet des eaux des centrales nucléaire dans les fleuves français.

Ce n'est pas un problème de sureté nucléaire, ni fondamentalement un problème de température de l'eau : on a construit des centrales nucléaires dans des endroits bien plus chauds que la Gironde (comme l'Arabie Saoudite), et l'eau sort à une température bien supérieure, simplement parce que l'air ambiant est à 40 degrés.

Non, c'est un problème de biodiversité : le fait de rejeter de l'eau légèrement plus chaude fait que les poissons en aval ne peuvent plus se reproduire et risquent de mourrir.

On voit là un gros problème de priorisation. On a une source d'énergie décarbonée (nucléaire, mais également une éolienne, un barrage) obligée de réduire sa production pour protéger les poissons, les oiseaux ou une autre espèce animale. Pour assurer l'approvisionnement énergétique des humains, on redémarre à la place une centrale à gaz ou pire à charbon.

On vient de remplacer un produit "fortement" indésirable (de l'eau chaude et des poissons morts) par un autre produit "faiblement" indésirable (du CO2 et des particules fines). Les poissons morts étant immédiatement visibles, le CO2 ne l'étant pas, politiquement cela se passe très bien. Physiquement et sur le long terme, c'est plus discutable.

Est-ce que l'on a remplacé un produit fortement indésirable, mais bien géré, par un produit faiblement indésirable, mais non géré ?

Un autre exemple est celui de la réglementation énergétique des bâtiments : aujourd'hui, le diagnostic de performance énergétique d'un logement est basé sur sa consommation énergétique par m² et par an. Cette note influence la valeur du logement, la possibilité de le louer, l'éligibilité à certaines aides...

Sauf que le critère est contre-productif : il prend en compte la quantité d'énergie, mais ne prend absolument pas en compte son type, et ne prend donc pas en compte le contenu carbone de l'énergie. On peut donc avoir une maison en béton chauffé au fioul qui obtient une meilleur note qu'une maison en bois chauffé à l'électricité décarbonnée.

La régulation se trompe de critère, et nous pousse vers une fausse piste.

Le CO2 devrait être traité comme un déchet industriel

Comment faire donc ? Nous devons considérer le CO2, et les autres gazs à effet de serre, comme ce qu'ils sont : des produits fortement indésirables, qui mettent en danger notre vie collective, et dont il est urgent de se débarrasser.

Nous devons reproduire ce que nous avons fait pour d'autres polluants liés à l'ère industrielle, et considérer le CO2 comme un polluant industriel, au même titre que l'amiante, le nitrate d'ammonium ou les chlorofluocarbures, ces gazs destructeurs pour la couche d'ozone, dont nous avons réussi à nous débarrasser avec succès.

Traiter le CO2 comme un déchet industriel met le producteur du gaz face à ses responsabilités, nous force à investir collectivement dans le traitement et la capture du CO2 que nous sommes obligés d'émettre, et permettra à terme une trajectoire zéro émission.

On ne peut évidemment pas mettre toutes les régulations en place du jour au lendemain, mais une très bonne première étape serait de quantifier le contenu carbone des produits que nous consommons, pour matérialiser le fait que nos choix ont une influence, permettre de comparer des alternatives, et casser la distance qui peut exister entre le public et les émissions de CO2. Cet étiquetage carbone se rapprocherait de ce qui est fait pour les produits alimentaires.

Cela permettrait également d'éviter les manoeuvres où l'on passe d'une source d'énergie vu comme "dangereuse" à une source d'énergie plus acceptable mais hautement carbonée.

En s'appuyant sur cet étiquetage et la mesure précise du contenu carbone des produits, le marché du carbone européen couplé à un mécanisme de compensation carbone aux frontières de l'UE forcerait les industriels à s'aligner sur des standards rigoureux, et permettrait ici encore d'effectuer une transition vers des produits moins carbonés.

Pour le moment ce mécanisme de compensation instauré par l'UE est limité à certains produits, mais il doit être rapidement étendu à l'ensemble des produits manufacturés.

Le marché carbone n'est qu'une étape : personne n'admettrait que les entreprises disposent d'un "droit à rejeter du gaz moutarde dans l'environnement", qui s'achèterait et se vendrait sur une bourse. C'est interdit, point, et c'est aux industriels de prendre leurs dispositions pour traiter leurs produits toxiques, avant d'éventuels rejets dans l'environnement.

C'est ici que le changement de paradigme prend tout son sens : si le CO2 est un polluant industriel, il faut construire une réglementation qui oblige les industriels à investir dans le traitement de leurs émissions, et infliger de lourdes amendes à ceux qui ne respectent pas la loi. Ce sera forcément couteux, mais il s'agit simplement d'un rééquilibrage : les coûts, au lieu d'être supportés par la société, seront supportés par le producteur du CO2, qui pourra potentiellement les répercuter sur ses clients. Les produits hautement carbonés seront non seulement plus chers, mais aussi moins attractifs pour les consommateurs grâce à l'étiquetage carbone.

Les technologies de captation du CO2 existent, mais restent assez embryonnaires, et doivent être généralisées. Le coût du CO2 sur le marché carbone doit progressivement augmenter, avec un mécanisme global de compensation aux frontières de l'UE étendu à l'ensemble des produits manufacturés.

L'étiquetage carbone des produits existe également, mais doit se normaliser et devenir obligatoire, afin de permettre aux consommateurs et aux clients finaux de faire leur choix en connaissance de cause, ce qui poussera d'autant plus vers la décarbonation.

Enfin, les objectifs zéro émission doivent s'accompagner d'un engagement à considérer le CO2 comme un polluant industriel, et d'une volonté de l'inscrire dans la loi à long terme.

En considérant le CO2 comme un polluant industriel, on rend visible ce gaz incolore et inodore, et le risque majeur qu'il fait courir à nos sociétés. Ce changement de paradigme est indispensable pour implémenter les mesures fortes et nécessaires à la limitation de ce risque.